김성칠 교수의 일기는 1993년 〈역사앞에서〉란 제목으로 창비에서 출간되었다. 이 일기는 1945년 11월 29일자 뒤쪽부터 남아있었는데, 그 앞의 일기가 사라진 것으로 보였다. 유물을 보관하고 있던 필자의 아들 김기목(통계학·전 고려대) 교수가 사라진 줄 알았던 일기를 최근 찾아냈다. 1945년 8월 16일에서 11월 29일(앞쪽)까지 들어 있다. 중앙일보는 이 일기를 매주 토요일 원본 이미지를 곁들여 연재한다. 필자의 다른 아들 김기협(역사학) 박사가 필요한 곳에 간략한 설명을 붙인다.

━

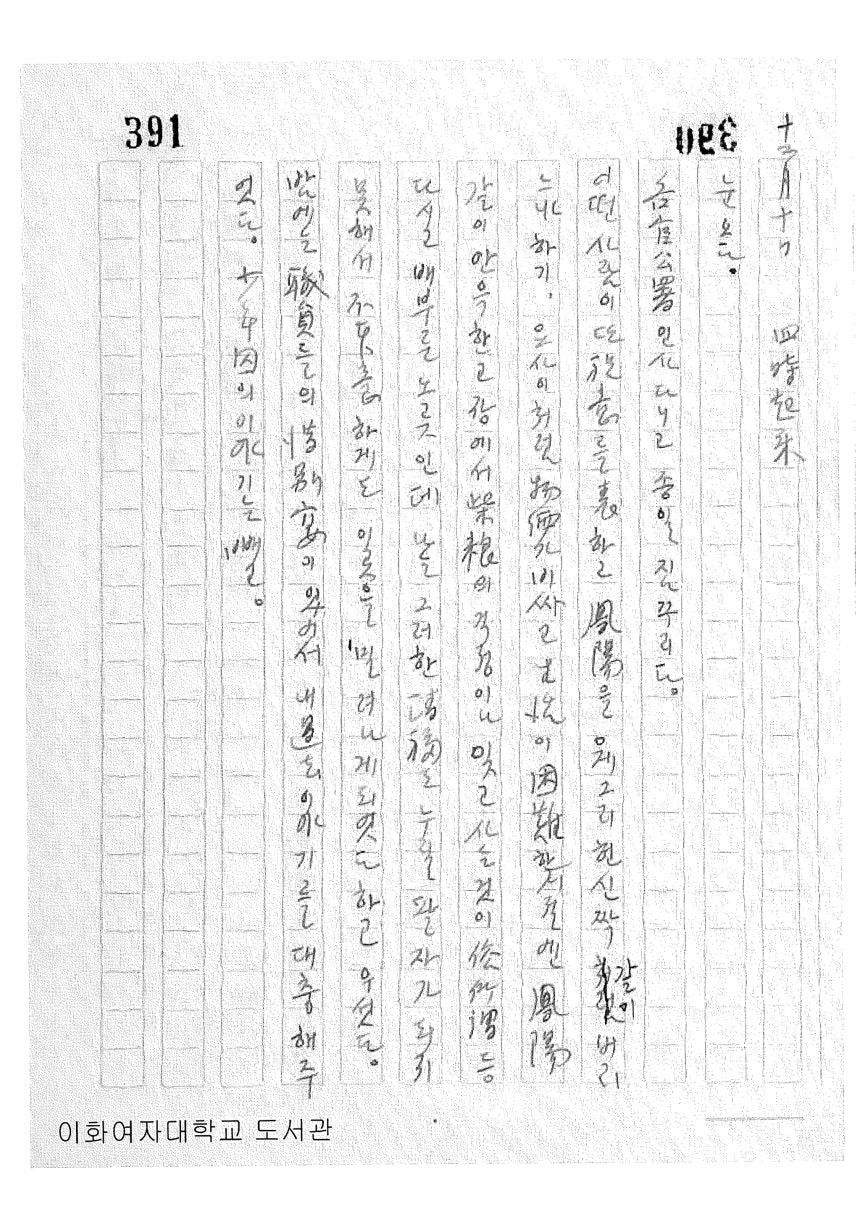

1945년 12월 7일 〔4시 기상〕

다숩고 개다. 간밤에는 비가 좀 왔다.

오랜만에 근간 미국 잡지를 구경할 수 있었다. 문제의 『라이프』지도 7월달 치를 보았다. 종전(終戰) 임시임에도 그 지질(紙質)이라든지 그 인쇄기술로 보아서 미국의 국력엔 새삼스레 경탄하지 않을 수 없다. 거기에 도전한 일본제국주의를 용감하다고 할까 철없었다고 할까 침략광이라고 할까.

군정청에 인사를 갔다. 미인들의 많음에 놀라지 않을 수 없다. 그리고 해방 후에 갑자기 높은 지위를 얻어 한 조선 사람 관리들에게 벼락감투[なりきん的인] 풍조가 없었으면 하고 저으기 빈다. 그러나 한글로 된 공문은 볼수록 신기한 일이고 탐탁하기 그지없고, 영문으로 번역하는 수고나 없었으면 좋겠다.

오후의 과장회의를 중도에 나와서 서정렬 씨와 동행으로 밤차로 원주를 내려오다. 연착해서 자정이 넘었다.

낮에 유길서점에서 『조선인명사서(朝鮮人名辭書)』와 『지나지명대사전(支那地名大辭典)』을 7백원에 샀다. 『초당(草堂)』의 원고료로써. [해설: 서울신보사에서 〈초당〉 번역판을 내기로 한 일이 10월 12일자에 적혀 있고 전날 서울신보사 찾아간 일이 적혀 있다. 필자는 1950년까지 많은 연구자료를 수집했는데, 친일파와 일본인의 서재에서 풀려나온 것이 많았다고 한다.]

━

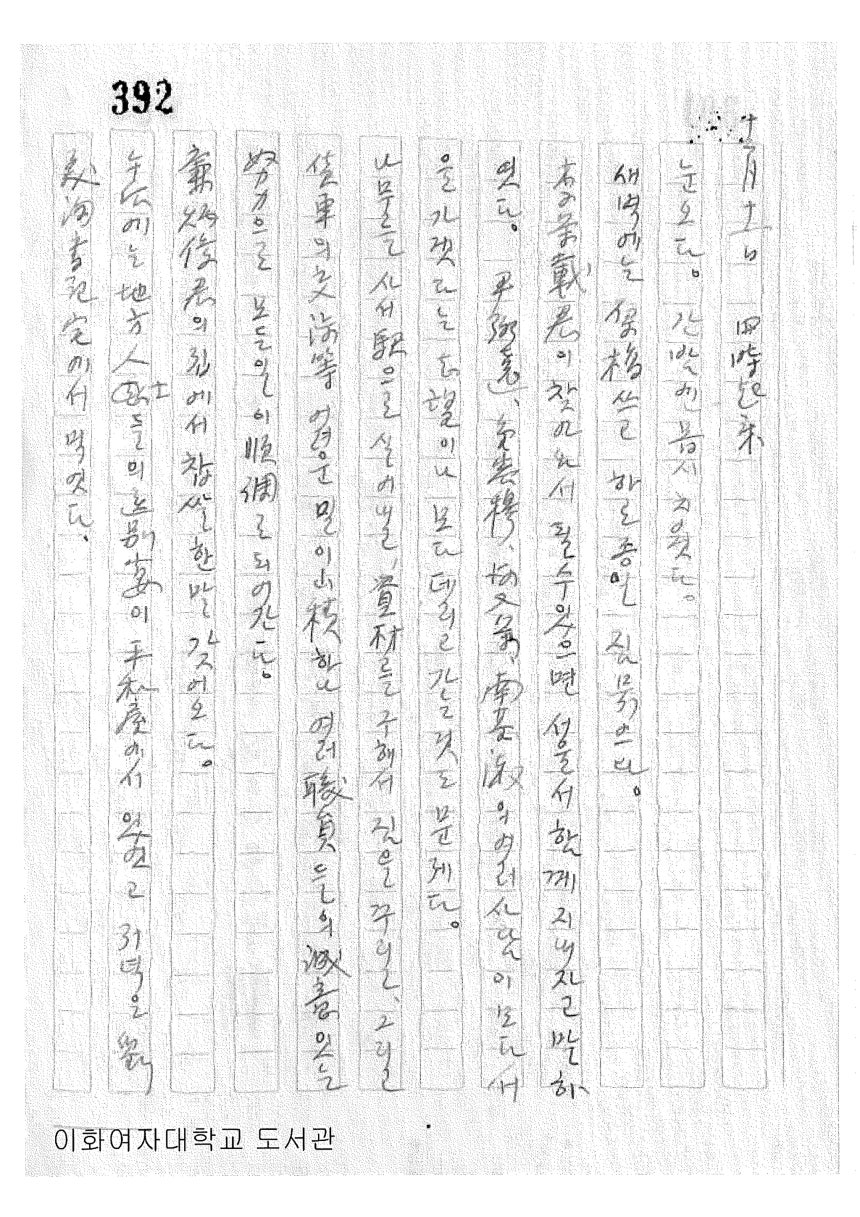

1945년 12월 8일 〔5시 기상. 흐리고 춥다〕

첫 시간은 신반(新班) 고사.

둘째 시간은 명반(明班) 고사.

셋째 시간은 아이들 데리고 남산으로 가서 탑과 석불을 보고 거기 관련해서 불교의 이야기. 한편으론 일본 신사(神社)를 헐어내는 마치 소리 겨울 하늘에 반향하고 이 여러 가지가 어울려서 저절로 역사의 일대 파노라마를 펼쳐놓은 듯. 이중연 씨의 소개로 아이들에게 결별(訣別) 인사를 하였다.

한평생 옳고 바른 길로 찾아가라고.

아침 조회시간에는 판장과 개버들나무 이야기.

집에 오니 기봉이가 싱글벙글하고 좋아하였다.

━

1945년 12월 9일 〔5시 기상. 개었다 흐렸다〕

몇 곳 인사 다니고 이사 준비.

대규(大圭)를 그 집에 다녀오라고 보내다.

어수선한 중에 하루해를 보냈다. 될 수만 있으면 제집에 살고 움직이지 않는 것이 좋겠다.

누가 영전을 축하하기에 오죽하면 이 어려운 시절 이 엄동설한에 남부여대(男負女戴)하고 보따리를 꾸리지 않으면 안 될 신셀까 하고 자조(自嘲)하였다.

━

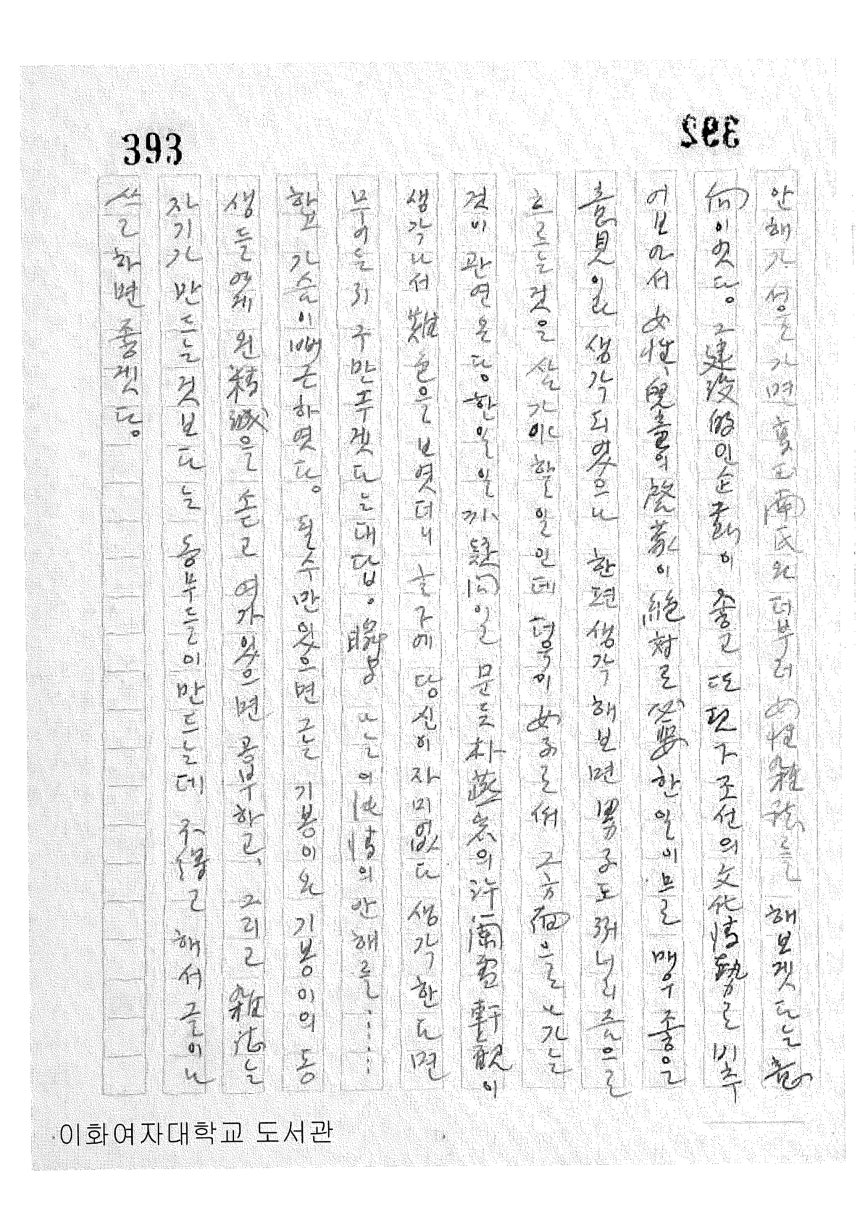

1945년 12월 10일 〔4시 기상. 눈 오다〕

각 관공서 인사 다니고 종일 짐 꾸리다. 어떤 사람이 또 축의를 표하고 봉양을 왜 그리 헌신짝같이 버리느냐 하기, 요사이처럼 물가가 비싸고 생활이 곤란한 시절엔 봉양같이 아늑한 고장에서 시량(柴糧)의 걱정이나 잊고 사는 것이 세속에서 이른바 등 따습고 배부른 노릇인데 나는 그러한 청복(淸福)도 누릴 팔자가 되지 못해서 본의 아니게 이곳을 밀려나게 되었다 하고 웃었다. 밤에는 직원들의 석별연이 있어서 내 과거 이야기를 대충 해주었다. 소년수(少年囚)의 이야기[해설: 대구고보 독서회사건으로 1년간 미결수로 수형생활을 한 일]는 빼고.

━

1945년 12월 11일 〔4시 기상. 눈 오다. 간밤엔 몹시 추웠다〕

새벽에는 원고 쓰고 하루종일 짐 묶다.

이영재(李榮載) 군이 찾아와서 될 수 있으면 서울서 함께 지내자고 말하였다. 윤필원(尹弼遠), 김용목(金容穆), 하우영(河又榮), 남기숙(南基淑)의 여러 사람이 모두 서울 가겠다는 지망이나 모두 데리고 가는 것도 문제다.

나무를 사서 역으로 실어내고 자재를 구해서 짐을 꾸리고, 그리고 화차(貨車)의 교섭 등 어려운 일이 산적하나 여러 직원들의 성의있는 노력으로 모든 일이 순조로 되어간다.

염병준(廉炳俊) 군의 집에서 찹쌀 한 말 가져오다.

오후에는 지방 인사들의 송별연이 평화옥에서 있었고 저녁은 유의순(劉義洵) 서기 댁에서 먹었다.

아내가 서울 가면 고옥남 씨와 더불어 여성잡지를 해보겠다는 의향이었다. 그 건설적인 기획이 좋고 또 현하 조선의 문화정세로 비추어보아서 여성, 아동의 계몽이 절대로 필요한 일이므로 매우 좋은 의견이라 생각되었으나 한편 생각해보면 남자도 저널리즘으로 흐르는 것은 삼가야 할 일인데 더욱이 여자로서 그 방면으로 나가는 것이 과연 온당한 일일까 의문이고 문득 박연암(朴燕巖)의 허난설헌(許蘭雪軒) 관(觀)이 생각나서 난색을 보였더니, 언하(言下)에 당신이 자미없다 생각한다면 무어든지 그만두겠다는 대답. 순간 나는 이 순정의 아내를…… 하고 가슴이 뻐근하였다. 될 수만 있으면 그는 기봉이와 기봉이의 동생들에게 온 정성을 쏟고 여가 있으면 공부하고, 그리고 잡지는 자기가 만드는 것보다는 동무들이 만드는 데 부득이해서 글이나 쓰고 하면 좋겠다.

[해설: 이남덕은 내조에 (연구-집필 작업의 협력을 포함해서) 전념할 마음으로 결혼에 임했다고 술회했다. 필자의 사후 중고등학교 출강을 시작하고 1955년 숙명여대에 부임했다.]

━

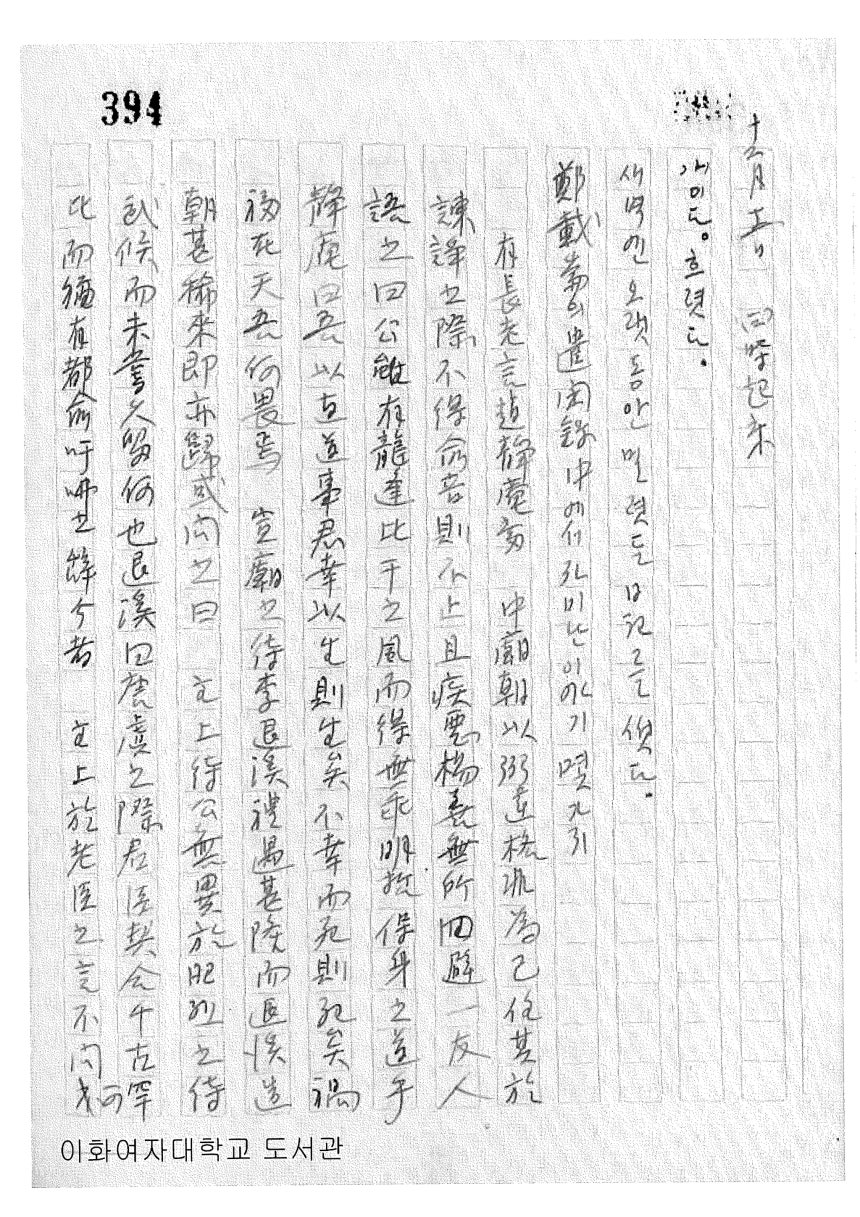

1945년 12월 12일 〔4시 기상. 개다 흐렸다〕

새벽엔 오랫동안 밀렸던 일기를 썼다.

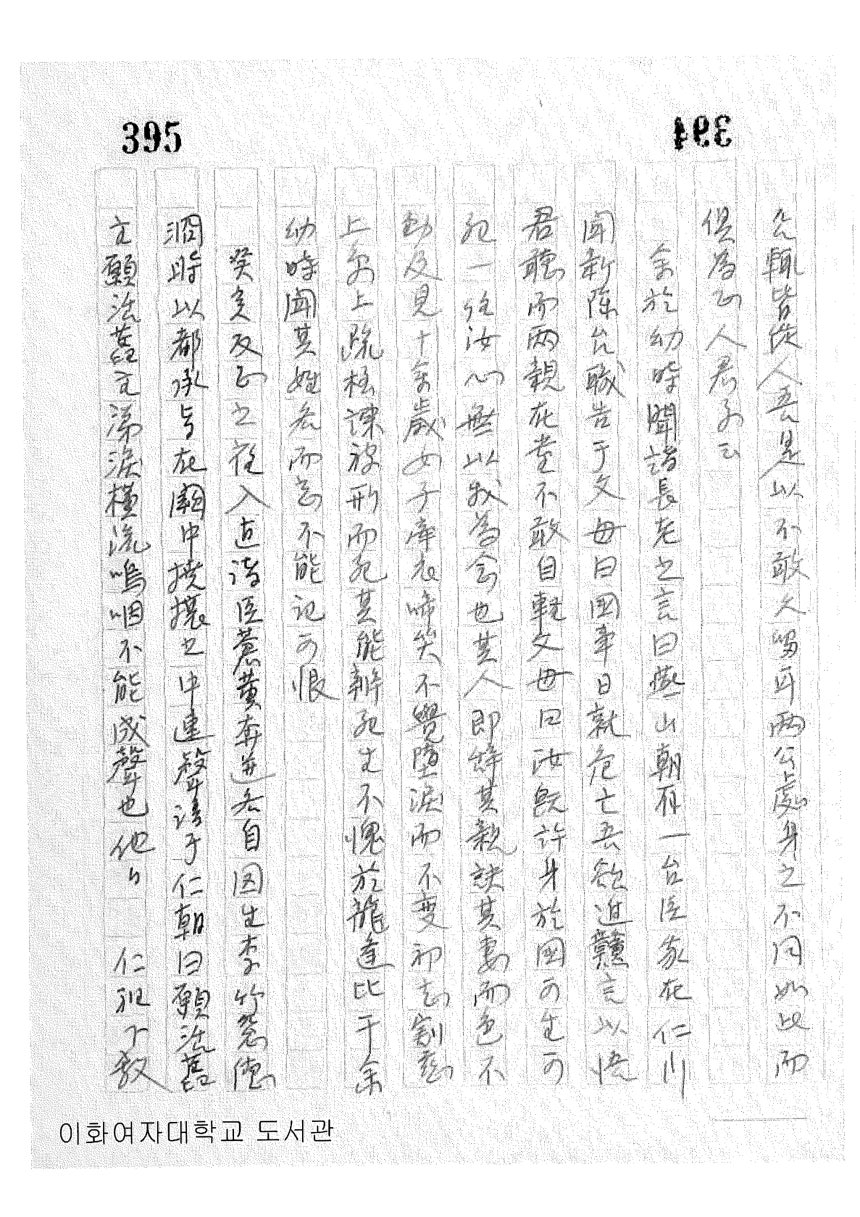

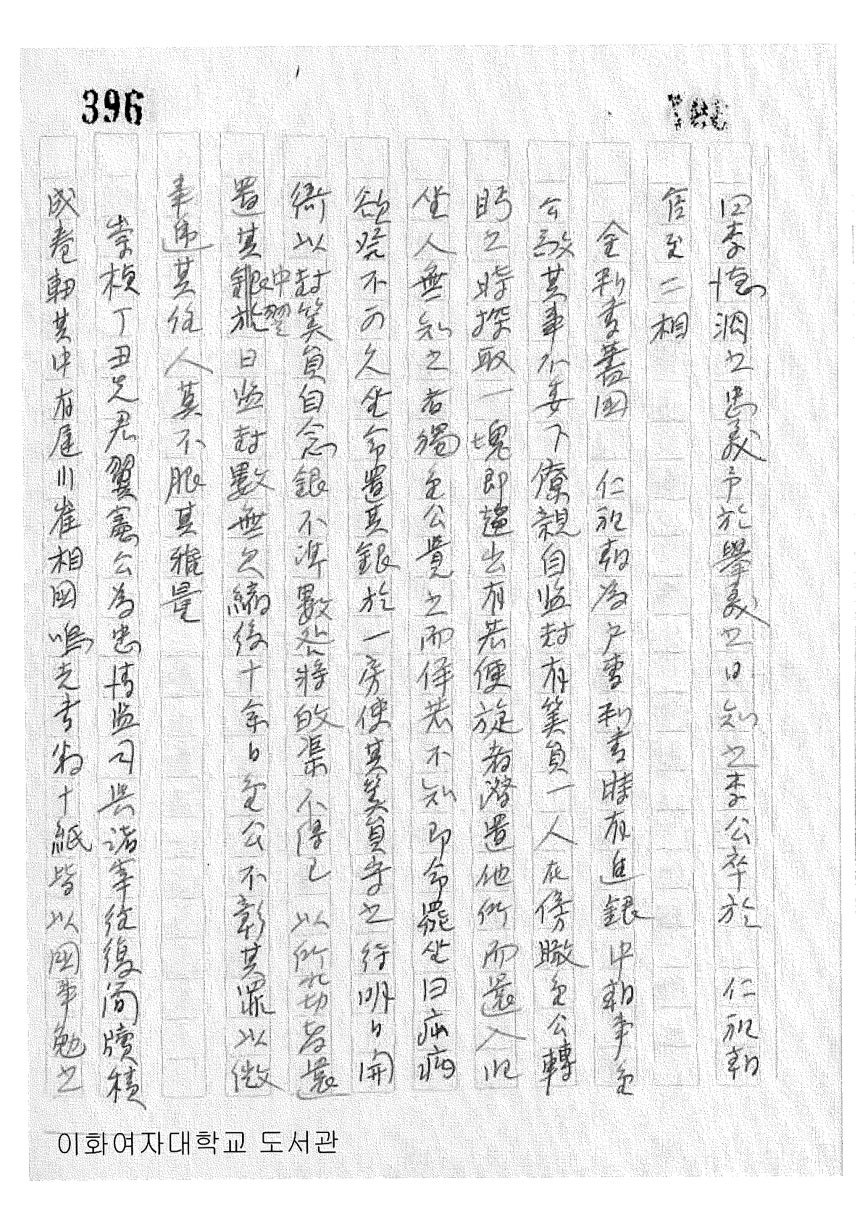

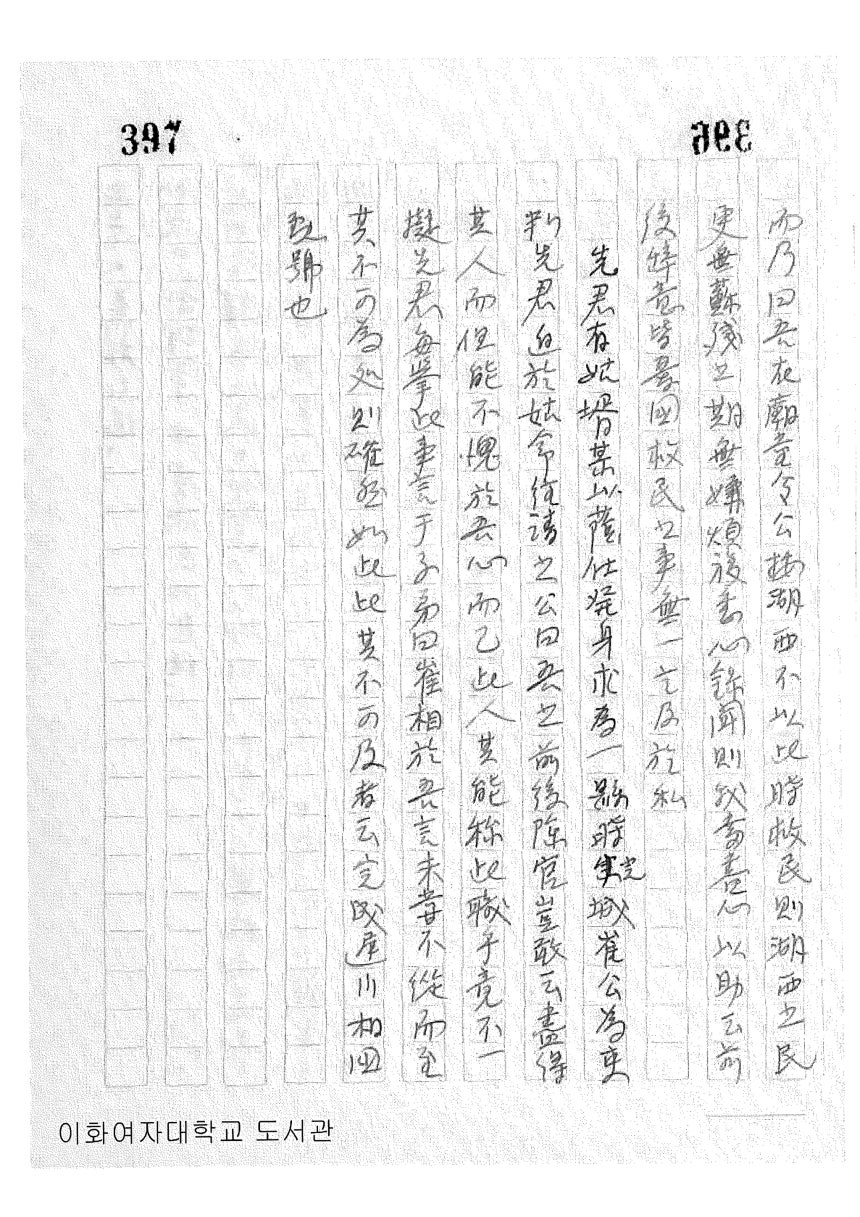

정재륜(鄭載崙)의 『견한록(遣閑錄)』 중에서 재미난 이야기 몇가지. (생략)

오늘이 사무 인계.

아침에 신(新) 이사 신락우(申樂雨) 씨가 부임.

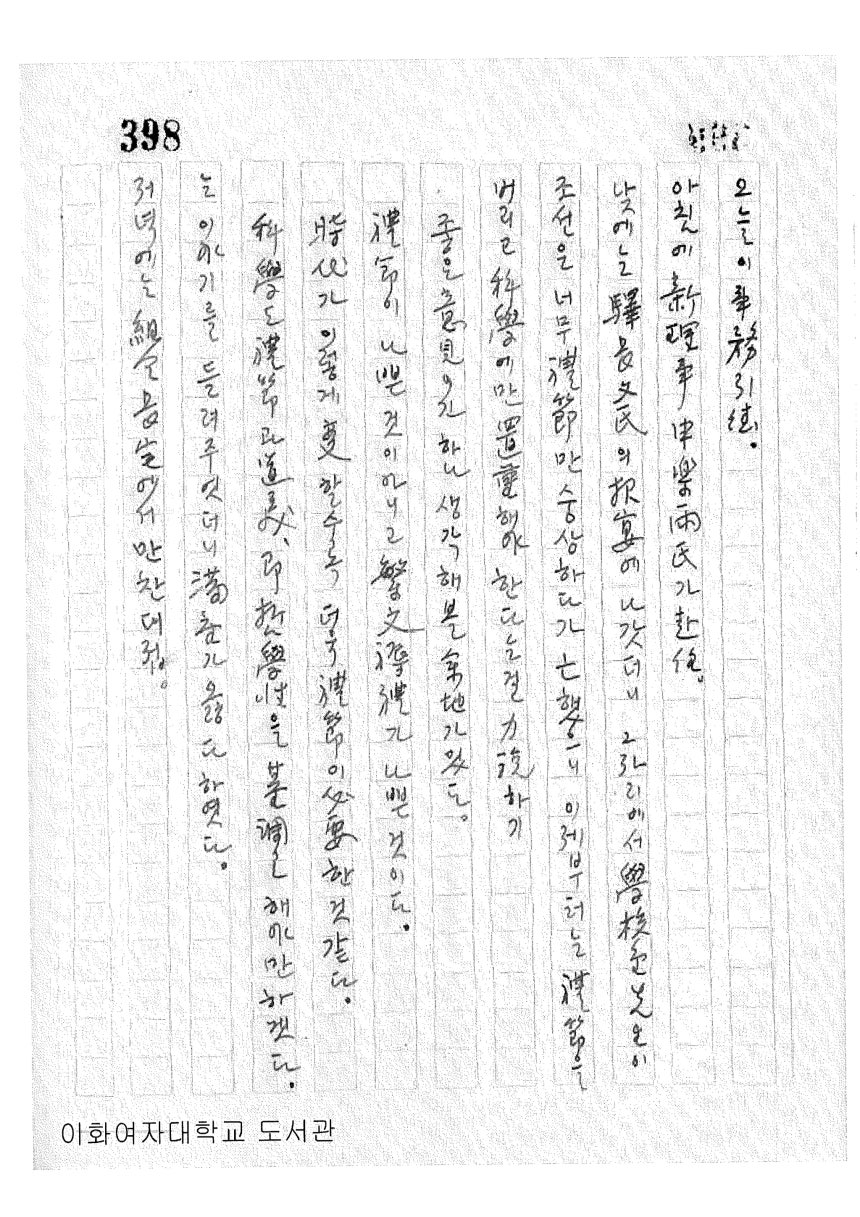

낮에는 역장 문 씨의 초연(招宴)에 나갔더니 그 자리에서 학교 김 선생이 조선은 너무 예절만 숭상하다가 망했으니 이제부터는 예절을 버리고 과학에만 치중해야 한다는 걸 역설하기

“좋은 의견이긴 하나 생각해볼 여지가 있다. 예절이 나쁜 것이 아니고 번문욕례(繁文縟禮)가 나쁜 것이다. 시대가 이렇게 변할수록 더욱 예절이 필요한 것 같다. 과학도 예절과 도의, 즉 철학성을 기조로 해야만 하겠다.”

는 이야기를 들려주었더니 만좌(滿座)가 옳다 하였다.

저녁에는 조합장 댁에서 만찬 대접.

━

1945년 12월 7일 〔4시 기상〕

다숩고 개다. 간밤에는 비가 좀 왔다.

오랜만에 근간 미국 잡지를 구경할 수 있었다. 문제의 『라이프』지도 7월달 치를 보았다. 종전(終戰) 임시임에도 그 지질(紙質)이라든지 그 인쇄기술로 보아서 미국의 국력엔 새삼스레 경탄하지 않을 수 없다. 거기에 도전한 일본제국주의를 용감하다고 할까 철없었다고 할까 침략광이라고 할까.

군정청에 인사를 갔다. 미인들의 많음에 놀라지 않을 수 없다. 그리고 해방 후에 갑자기 높은 지위를 얻어 한 조선 사람 관리들에게 벼락감투[なりきん的인] 풍조가 없었으면 하고 저으기 빈다. 그러나 한글로 된 공문은 볼수록 신기한 일이고 탐탁하기 그지없고, 영문으로 번역하는 수고나 없었으면 좋겠다.

오후의 과장회의를 중도에 나와서 서정렬 씨와 동행으로 밤차로 원주를 내려오다. 연착해서 자정이 넘었다.

낮에 유길서점에서 『조선인명사서(朝鮮人名辭書)』와 『지나지명대사전(支那地名大辭典)』을 7백원에 샀다. 『초당(草堂)』의 원고료로써. [해설: 서울신보사에서 〈초당〉 번역판을 내기로 한 일이 10월 12일자에 적혀 있고 전날 서울신보사 찾아간 일이 적혀 있다. 필자는 1950년까지 많은 연구자료를 수집했는데, 친일파와 일본인의 서재에서 풀려나온 것이 많았다고 한다.]

━

1945년 12월 8일 〔5시 기상. 흐리고 춥다〕

첫 시간은 신반(新班) 고사.

둘째 시간은 명반(明班) 고사.

셋째 시간은 아이들 데리고 남산으로 가서 탑과 석불을 보고 거기 관련해서 불교의 이야기. 한편으론 일본 신사(神社)를 헐어내는 마치 소리 겨울 하늘에 반향하고 이 여러 가지가 어울려서 저절로 역사의 일대 파노라마를 펼쳐놓은 듯. 이중연 씨의 소개로 아이들에게 결별(訣別) 인사를 하였다.

한평생 옳고 바른 길로 찾아가라고.

아침 조회시간에는 판장과 개버들나무 이야기.

집에 오니 기봉이가 싱글벙글하고 좋아하였다.

━

1945년 12월 9일 〔5시 기상. 개었다 흐렸다〕

몇 곳 인사 다니고 이사 준비.

대규(大圭)를 그 집에 다녀오라고 보내다.

어수선한 중에 하루해를 보냈다. 될 수만 있으면 제집에 살고 움직이지 않는 것이 좋겠다.

누가 영전을 축하하기에 오죽하면 이 어려운 시절 이 엄동설한에 남부여대(男負女戴)하고 보따리를 꾸리지 않으면 안 될 신셀까 하고 자조(自嘲)하였다.

━

1945년 12월 10일 〔4시 기상. 눈 오다〕

각 관공서 인사 다니고 종일 짐 꾸리다. 어떤 사람이 또 축의를 표하고 봉양을 왜 그리 헌신짝같이 버리느냐 하기, 요사이처럼 물가가 비싸고 생활이 곤란한 시절엔 봉양같이 아늑한 고장에서 시량(柴糧)의 걱정이나 잊고 사는 것이 세속에서 이른바 등 따습고 배부른 노릇인데 나는 그러한 청복(淸福)도 누릴 팔자가 되지 못해서 본의 아니게 이곳을 밀려나게 되었다 하고 웃었다. 밤에는 직원들의 석별연이 있어서 내 과거 이야기를 대충 해주었다. 소년수(少年囚)의 이야기[해설: 대구고보 독서회사건으로 1년간 미결수로 수형생활을 한 일]는 빼고.

━

1945년 12월 11일 〔4시 기상. 눈 오다. 간밤엔 몹시 추웠다〕

새벽에는 원고 쓰고 하루종일 짐 묶다.

이영재(李榮載) 군이 찾아와서 될 수 있으면 서울서 함께 지내자고 말하였다. 윤필원(尹弼遠), 김용목(金容穆), 하우영(河又榮), 남기숙(南基淑)의 여러 사람이 모두 서울 가겠다는 지망이나 모두 데리고 가는 것도 문제다.

나무를 사서 역으로 실어내고 자재를 구해서 짐을 꾸리고, 그리고 화차(貨車)의 교섭 등 어려운 일이 산적하나 여러 직원들의 성의있는 노력으로 모든 일이 순조로 되어간다.

염병준(廉炳俊) 군의 집에서 찹쌀 한 말 가져오다.

오후에는 지방 인사들의 송별연이 평화옥에서 있었고 저녁은 유의순(劉義洵) 서기 댁에서 먹었다.

아내가 서울 가면 고옥남 씨와 더불어 여성잡지를 해보겠다는 의향이었다. 그 건설적인 기획이 좋고 또 현하 조선의 문화정세로 비추어보아서 여성, 아동의 계몽이 절대로 필요한 일이므로 매우 좋은 의견이라 생각되었으나 한편 생각해보면 남자도 저널리즘으로 흐르는 것은 삼가야 할 일인데 더욱이 여자로서 그 방면으로 나가는 것이 과연 온당한 일일까 의문이고 문득 박연암(朴燕巖)의 허난설헌(許蘭雪軒) 관(觀)이 생각나서 난색을 보였더니, 언하(言下)에 당신이 자미없다 생각한다면 무어든지 그만두겠다는 대답. 순간 나는 이 순정의 아내를…… 하고 가슴이 뻐근하였다. 될 수만 있으면 그는 기봉이와 기봉이의 동생들에게 온 정성을 쏟고 여가 있으면 공부하고, 그리고 잡지는 자기가 만드는 것보다는 동무들이 만드는 데 부득이해서 글이나 쓰고 하면 좋겠다.

[해설: 이남덕은 내조에 (연구-집필 작업의 협력을 포함해서) 전념할 마음으로 결혼에 임했다고 술회했다. 필자의 사후 중고등학교 출강을 시작하고 1955년 숙명여대에 부임했다.]

━

1945년 12월 12일 〔4시 기상. 개다 흐렸다〕

새벽엔 오랫동안 밀렸던 일기를 썼다.

정재륜(鄭載崙)의 『견한록(遣閑錄)』 중에서 재미난 이야기 몇가지. (생략)

오늘이 사무 인계.

아침에 신(新) 이사 신락우(申樂雨) 씨가 부임.

낮에는 역장 문 씨의 초연(招宴)에 나갔더니 그 자리에서 학교 김 선생이 조선은 너무 예절만 숭상하다가 망했으니 이제부터는 예절을 버리고 과학에만 치중해야 한다는 걸 역설하기

“좋은 의견이긴 하나 생각해볼 여지가 있다. 예절이 나쁜 것이 아니고 번문욕례(繁文縟禮)가 나쁜 것이다. 시대가 이렇게 변할수록 더욱 예절이 필요한 것 같다. 과학도 예절과 도의, 즉 철학성을 기조로 해야만 하겠다.”

는 이야기를 들려주었더니 만좌(滿座)가 옳다 하였다.

저녁에는 조합장 댁에서 만찬 대접.