[커버스토리] ‘귀한 몸’된 우럭·광어

게티이미지뱅크

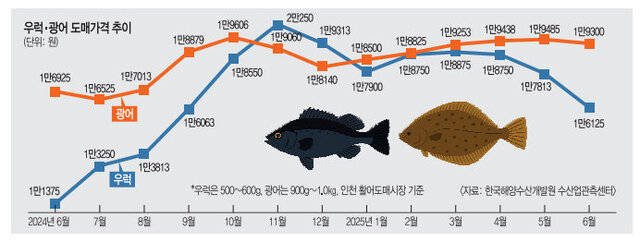

언젠가부터 횟집에서 우럭을 찾아보기 어렵다. 모둠회에도, 매운탕에도 우럭이 도통 보이지 않는다. 최근 가격이 무서울 정도로 가파르게 뛰어올랐기 때문이다. 그런데 우럭만 그런 게 아니다. 우럭과 함께 ‘국민 횟감’으로 꼽히는 광어 가격 역시 1년 전보다 10% 넘게 상승했다.

우럭·광어 가격이 치솟은 이유는 복합적이지만, 해수 온도 상승 여파로 출하량이 줄어들면서 공급 자체가 감소한 게 결정적으로 작용했다는 분석이 제기된다. 현재와 같이 한반도 주변 수온이 계속해서 상승할 경우 그동안 우리가 즐겨 먹던 우럭과 광어는 앞으로 더욱 비싸지거나 아예 자취를 감출 것이라는 전망도 나온다.

11일 한국해양수산개발원 수산업관측센터에 따르면 500~600g 우럭의 인천 활어도매시장 6월 가격은 전년 동기 대비 41.8% 상승해 ㎏당 1만6125원에 거래됐다. 같은 기간 광어 도매가격은 ㎏당 1만9300원(900g~1.0㎏)으로, 지난해 같은 기간과 비교해 14% 올랐다.

한 상인이 지난 3일 오후 서울 동작구 노량진수산물도매시장에서 뜰채로 국내산 광어 한 마리를 건져 올리고 있다. 권현구 기자

지난 3일 서울 동작구 노량진수산물도매시장에서 만난 횟집 ‘땅끝마을’의 차덕호 사장은 “우럭과 광어를 들여오는 경매가격이 10~15% 정도 뛰었다”며 “특히 우럭값이 조금 더 올랐는데, 광어보다 오래 못 살아서 제때 팔지 못하면 손해가 크다”고 설명했다.

가게 메뉴판에 적힌 ‘국내산 광우(대광어·우럭)회’ 소자 가격은 6만원, 중자 8만원, 대자 10만원, 특자 12만원이었다. 차 사장은 “가격 인상분을 반영하지 않았다. 다들 돈이 없기 때문에 올릴 수가 없다”고 말하며 쓴웃음을 지었다. 직장인 전모(36)씨는 “횟집 몇 군데를 돌아봤는데, 몇 년 전보다 광어와 우럭 모둠회 가격이 많이 오른 것 같아 놀랐다”고 말했다.

일반적으로 우럭은 해상에 설치된 가두리 양식장에서, 광어는 육상양식장에서 사육한다. 한대성 어종인 우럭은 수온이 20도 이하여야 양식하기 좋고, 온대성 어종인 광어는 21~25도에서 가장 잘 자란다. 우럭은 수온이 26도 이상 되면 움직임이 느려지고 폐사가 시작되며, 광어는 28도를 웃돌면 대량 폐사가 발생한다.

문제는 한반도 앞바다가 끓어오르면서 우럭과 광어가 살기 점점 ‘어려운 곳’이 되고 있다는 것이다. 1968년 이후 2024년까지 한국 주변 표층 수온은 1.58도 상승한 것으로 집계됐는데, 이는 전 지구 평균(0.74도)의 2.1배에 달하는 수치다. 이 기간 우럭·광어 양식장(통영·여수·완도·제주도)이 밀집한 남해 온도는 1.27도 올랐다.

특히 지난해엔 고수온 특보가 7월 24일부터 10월 2일까지 71일간이나 이어졌다. 2017년 고수온 특보 발령제가 실시된 이후 최장 기간이었다. 고수온 특보는 예비특보(25도 예상 해역), 주의보(28도 도달 예측), 경보(28도 이상 3일 이상)로 나뉘는데, 통상 양식 어류는 경보 환경에 3일 이상 노출되면 폐사한다. 지난해 고수온으로 인한 국내 양식업 피해액은 1430억원으로 집계됐는데, 이 역시 피해 집계를 시작한 2012년 이후 최대 규모였으며 우럭(583억원)이 가장 큰 타격을 받았다.

해양수산부 국립수산과학원은 지난 9일 서·남해 연안 일부와 제주도 연안에 ‘고수온 주의보’를 발표했다. 지난해보다 이른 발표에 우럭·광어 양식장에도 비상이 걸렸다.

게티이미지뱅크

경남 통영에서 우럭 등을 양식 중인 김수환 해양수산 대표는 국민일보와의 통화에서 “지난해 피해가 컸기 때문에 단가가 낮지만 350~400g 크기의 우럭을 선제적으로 출하하고 있다”며 “남은 물고기에는 사료와 함께 영양강화제를 주는 한편 조금이라도 더 시원하라고 그물을 기존보다 아래로 내렸다”고 설명했다. 이어 “차광망도 설치하는 등 모든 수단을 동원하고 있다”고 덧붙였다.

제주도 성산포에서 30년가량 광어 양식장을 운영하고 있는 오기수 행복한광어 대표는 “지하 해수를 끌어 올려 양식장 물 온도를 21도로 맞추는 중”이라며 “일부 양식장에선 상대적으로 더위에 더 취약한 큰 고기 출하를 끝낸 것으로 안다”고 말했다. 해수부는 폭염 피해 발생 전 조기 출하를 유도하는 한편 액화산소 공급장치 등을 어가에 제공하는 등 대응에 나섰다.

전문가들은 ‘뜨거운 바다’가 이제 ‘뉴노멀’이 되고 있는 만큼 이로 인한 피해를 최소화하기 위한 대응책을 마련해야 한다고 주문했다.

김해동 계명대 환경공학과 교수는 “7월과 8월 수온을 보면 적도 지역과 다를 바 없을 정도인데, 이런 현상이 최근 반복해서 일어나고 있다”며 “이렇게 되면 얼마 안 가 우럭과 광어를 보기 힘들 수도 있다”고 전망했다. 이어 “양식장을 해상에서 육상으로 옮긴 뒤 표층 아래에 있는 수온이 낮은 해수를 활용해 피해를 최소화해야 한다”면서 “새 품종도 개발해야 한다”고 부연했다.

수산과학원은 고수온에 강한 우럭과 광어를 비롯해 대체 품종을 개발하는 데 속도를 내고 있다.

수산과학원 관계자는 “디지털 육종을 통해 고수온에 잘 견디는 유전적인 형질을 가진 개체를 선발, 개발하고 있다”고 설명했다. 이 관계자는 또 “여름엔 강하지만 겨울엔 취약한 바리과 어류가 한국 겨울 바다를 잘 견디게 하는 연구도 진행 중”이라고 말했다.

일부 어가는 우럭 비중을 낮추고 돌돔을 늘리거나 광어와 달리 여름 한철만 보내면 출하할 수 있는 강도다리도 양식하기 시작하는 등 자구책을 세우고 있다.