서울 봉제노동자 10명 중 8명이 '객공'

인터넷·하청 발주로 임금 체불 악순환

인터넷·하청 발주로 임금 체불 악순환

3일 서울 중구 신당동에서 미싱사 홍경애씨가 티셔츠 봉제 작업을 하고 있다. 허유정 기자

"노동법엔 출근부터 퇴근까지 지시받으면 노동자라고 돼 있잖아요. 근데 우리는 아니에요. 40년 가까이 참 많이 울었어요."

3일 서울 중구 신당동에서 만난 미싱사 홍경애(55)씨의 말이다. 열여덟 살 때부터 봉제 일을 시작한 그는 주로 '객공(客工)'으로 일했다. 객공은 정해진 월급, 수당 없이 작업량(개수)에 따라 임금을 받는 봉제노동자다. 홍씨는 "납기에 맞춰 새벽 7시부터 밤 10시까지 컨디션과 관계없이 일해야 한다"며 "티셔츠 한 장에 2,500원을 받고 하루 60장을 만들어도 최저임금에 못 미치는 15만 원도 못 번다. 임금이 밀려도 신고도 못 한다"고 털어놨다. 그는 2년 전 객공 생활을 끝내고 지금은 다세대주택 지하 1층을 빌려 혼자 미싱 작업을 하고 있다.

서울 봉제노동자 전국 최다

지난달 3일 임금체불로 인한 다툼으로 화재가 발생한 서울 중구 신당동의 한 봉제공장. 독자 제공

8일 한국일보 취재를 종합하면 약 한 달 전인 지난달 3일 신당동 봉제공장에서 불이 나 60대 여성 미싱사 최모씨가 숨졌다. 해당 공장은 속칭 '다이마루(티셔츠 원단이라는 뜻의 일본어)' 공장으로 미싱사 3명이 일하는 작은 사업장으로 알려졌다. 2주 치 임금이 밀린 최씨가 이를 따지는 과정에서 공장 사장인 60대 남성 윤모씨가 격분해 시너를 뿌린 것으로 파악됐다. 윤씨 역시 전신화상을 입고 병원으로 이송됐다. 최씨는 객공으로 일한 것으로 전해졌다.

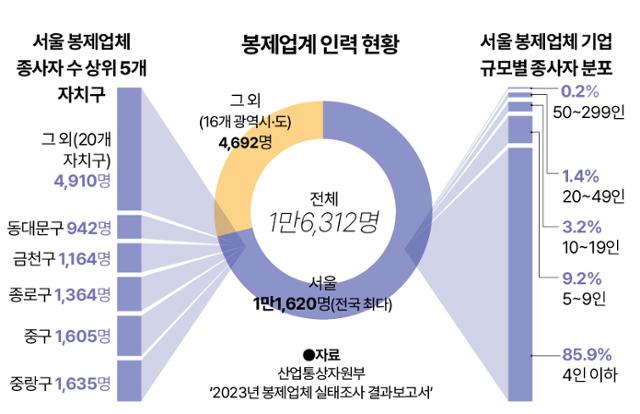

2023년 봉제업계 인력 현황. 그래픽=강준구 기자

이번 참극은 사업주와 근로자 간 단순 임금체불 갈등이 아닌 도심 봉제공장의 열악한 고용 행태에서 비롯된 구조적인 문제란 지적이 나온다.

객공은 신당동, 창신동, 성수동 등 도심 제조업 밀집 지역에 광범위하게 퍼져 있다. 산업통상자원부의 '2023년 봉제업체 실태조사 결과보고서'에 따르면 전국 봉제업계 종사자는 1만6,312명이며 거의 대부분인 1만1,620명이 서울에서 일한다. 월급제나 일당제에 비해 사업주 부담이 덜한 객공 계약이 절대 다수다. 이정기 서울봉제인지회 지회장은 "2019년 지회에서 500명을 대상으로 설문조사를 했는데 80% 이상이 개수제(객종)라고 답했다"고 설명했다.

객공은 정해진 시간에 공장에 출근해 납기에 맞춰 작업하고 기본급 없이 작업량에 따라 보수를 받는다. 정산은 보통 보름이나 2주 단위다. 생산에 필요한 원재료와 설비는 사용자로부터 제공받고 근로시간과 작업장소도 지시에 따르지만 법적으론 노동자가 아니어서 4대 보험을 보장받지 못한다. 또 성수기(3~5월, 8~10월)엔 하루 15시간 이상 일하고 비수기엔 쉬는 등 고용이 불안정하고 장시간 고강도 노동에 노출된다. 임금이 밀려도 사업주에게 항의하거나 돌려받기 어렵다. 지혜순 서울노동권익센터 연구위원은 "업계가 좁아 성수기엔 공장 간 객공을 서로 추천하는 방식으로 인력이 이동한다"며 "돈 문제로 시비가 붙으면 이후 일감을 구하기 어렵다"고 분위기를 전했다.

봉제업계 구조적 임금 체불

지난 6일 서울 성북구 보문동의 한 봉제공장에서 이정기 서울봉제인지회 지회장이 블라우스 봉제 작업을 하고 있다. 허유정 기자

인터넷 쇼핑몰의 발달과 함께 봉제업계는 더 어려워지고 임금체불도 빈번해졌다. 발주처가 예전처럼 규모 있는 오프라인 업체가 아닌, 소규모 온라인 쇼핑몰인 경우가 많아 대금 회수가 어렵다. 대금이 밀릴 때마다 민사 소송을 걸기도 어려워, 체불된 돈을 받으려 다시 거래하는 악순환이 반복된다. 일감을 맡은 업체가 하청-재하청을 주는 다단계 구조가 빈번한데 가장 아래 단계 업체는 아주 영세해 더 버티기 힘들다. 산업부 집계를 보면 서울 도심 봉제노동자의 85.9%는 4인 이하의 소규모 사업장에서 근무한다. 최근 폐업하는 업체도 속출하고 있다. 신당동 봉제공장 뉴에이스패턴 송영수 실장은 "반년간 신당동에서만 150곳 넘게 문을 닫았다"고 했다. 방화를 저지른 공장 사장 윤씨도 전날 지인에게 "가게를 내놨는데 안 팔린다"고 토로한 것으로 전해졌다.

원청 체불임금 연대 책임 강화해야

전문가들은 열악한 지위에 있는 특수고용노동자들의 권익 보호를 위해 객공의 근로자성을 인정해야 한다고 말한다. 실제 최근 개별 법원에서 사용자 지휘를 받고 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 근로를 제공하는 만큼 '객공도 근로자'라는 취지의 판결의 나오고 있다. 유동성 문제가 최종 하청업체에 전가되지 않도록 최소한의 장치도 필요하다. 김은풍 '노동법률사무소 활' 대표노무사는 "고용노동부가 봉제노동자도 근로자 범위 안에 포함된다고 적극 해석해야 한다"며 "건설업계에선 원청이나 하청(직상수급자)이 귀책사유와 관계없이 재하청(하수급자)의 체불임금에 대해 연대책임을 지는데 이 같은 체계를 도입해야 한다"고 강조했다.