도널드 트럼프 대통령의 상호관세가 다음 달 1일부터 발효될 전망이다. 트럼프 대통령의 잇따른 말 바꾸기에 한국 등 협상 대상국의 불확실성도 커지고 있다.

6일(이하 현지시간) 포브스가 미국이 상호관세를 부과한 4월 2일 이후 관세 관련 트럼프 대통령의 발언을 분석한 바에 따르면, 지난 3일까지 트럼프 대통령은 24차례나 자신이나 참모진이 한 발언을 뒤집거나 변명했다. 상호관세 유예 연장 여부에 대해 트럼프 대통령은 “연장 가능성을 배제하지 않겠다”(6월 11일)고 했지만 이후 “연장은 없다”는 식으로 입장을 바꿨다. 협상이 지지부진한 국가에 관세율이 적힌 서한을 지난 4일부터 보내겠다고 엄포를 놓고선, 7일로 결정했다(7월 6일).

6일에도 트럼프 대통령은 “7월 9일이나 8월 1일이 되면 관세율이 변경되느냐”는 취재진 질문에는 “9일까지는 대부분의 국가를 마무리 지을 것이다. 서한을 받거나 합의가 되거나”라고 했다. 이에 대해 하워드 러트닉 상무장관은 “(상호)관세는 8월 1일부터 발효될 것이다. 대통령은 지금 관세율과 합의를 설정하고 있다”고 부연했다.

스콧 베센트 재무장관도 이날 CNN 인터뷰에서 “(무역)협상을 전진시키지 않으면 8월 1일에 (상호관세율을 처음 발표한) 4월 2일 수준으로 다시 돌아갈 것이라는 내용의 서한을 보낼 것”이라고 말했다.

이는 당초 상호관세 유예종료 시한(8일)을 앞두고 협상 상대국의 혼란을 키우면서 원하는 결과를 얻어내는, 전형적인 트럼프식 협상 전략이란 분석이 나온다. 악시오스는 트럼프 대통령이 결국 8월 1일로 관세 부과 시기를 변경하자 “전에도 썼던 것처럼 공격적인 관세 조처를 예고하고, 발효 시한은 충분히 줘서 무역 상대국들이 막판 제안을 내놓도록 유도하는 전략”이라고 전했다.

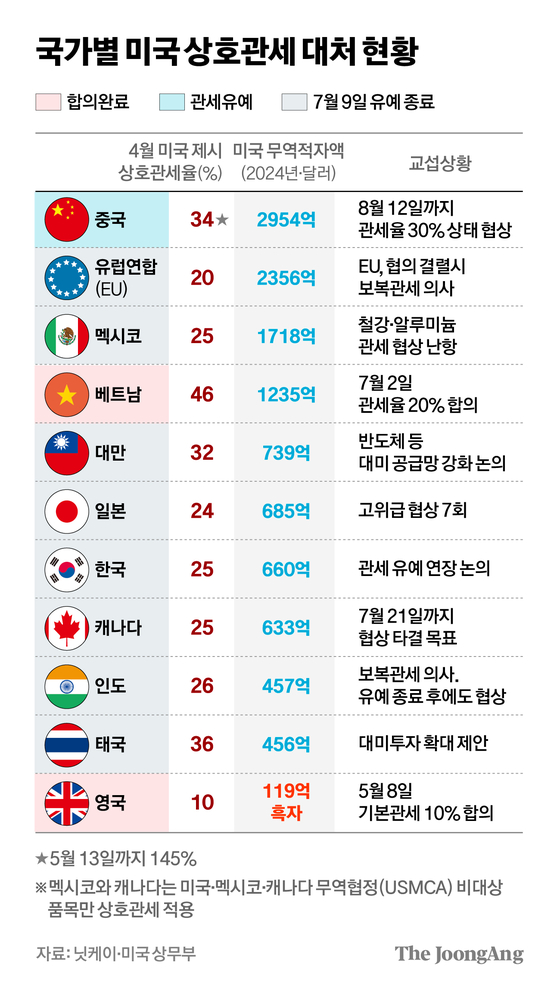

상대국의 대응은 크게 두 가지다. 지난 3일 무역협상을 타결한 베트남처럼 미국의 요구 대부분을 수용하고 핵심 산업을 지킨다. 아니면 일본·인도·EU(유럽연합) 등처럼 강경하게 버티는 것이다. 당초 협상 타결이 임박했던 인도의 경우 미국산 자동차·부품에 따른 보복관세를 예고한 데 이어, “마감 시한에 쫓겨 협상하지 않는다”(피유시고얄 상공부 장관)며 목소리를 높이고 있다.

한국의 경우 ▶온라인 플랫폼법 백지화 ▶사과·소고기 등 농산물 시장 개방 ▶미국산 자동차 수입 확대를 위한 규제 완화 등 미국의 요구사항이 대부분 구체화했다. 상호관세 발효일이 8월 1일이라고 재확인한 점에 비춰볼 때, 7~9일 사이 트럼프 레터가 날아들더라도 이달 말까지 약 3주간 ‘협상의 시간’은 이어질 것으로 관측된다.

6일 워싱턴DC를 급히 찾은 위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 기자들과 만나 방위비 문제도 의제에 오르냐는 질문에 “여러 이슈가 협의 대상이 된다”며 논의 가능성을 시사했다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 만나 상호관세 유예 시한 연장과 철강·알루미늄·자동차 등에 대한 관세 철폐 혹은 완화 등을 요청했다.

6일(이하 현지시간) 포브스가 미국이 상호관세를 부과한 4월 2일 이후 관세 관련 트럼프 대통령의 발언을 분석한 바에 따르면, 지난 3일까지 트럼프 대통령은 24차례나 자신이나 참모진이 한 발언을 뒤집거나 변명했다. 상호관세 유예 연장 여부에 대해 트럼프 대통령은 “연장 가능성을 배제하지 않겠다”(6월 11일)고 했지만 이후 “연장은 없다”는 식으로 입장을 바꿨다. 협상이 지지부진한 국가에 관세율이 적힌 서한을 지난 4일부터 보내겠다고 엄포를 놓고선, 7일로 결정했다(7월 6일).

차준홍 기자

또한 서한 발송 대상 국가를 최초 “수백 개”(6월 29일)라고 강조하더니, 이후 10~12개국에 보내겠다(4일)고 했고, 12개국에 보낼 서한에 이미 사인했다(5일)며 엄포를 놨다. 가장 최근에는 12~15개국에 관세율이 적힌 서한을 7~9일에 걸쳐 보내겠다고 말했다. 6일에도 트럼프 대통령은 “7월 9일이나 8월 1일이 되면 관세율이 변경되느냐”는 취재진 질문에는 “9일까지는 대부분의 국가를 마무리 지을 것이다. 서한을 받거나 합의가 되거나”라고 했다. 이에 대해 하워드 러트닉 상무장관은 “(상호)관세는 8월 1일부터 발효될 것이다. 대통령은 지금 관세율과 합의를 설정하고 있다”고 부연했다.

스콧 베센트 재무장관도 이날 CNN 인터뷰에서 “(무역)협상을 전진시키지 않으면 8월 1일에 (상호관세율을 처음 발표한) 4월 2일 수준으로 다시 돌아갈 것이라는 내용의 서한을 보낼 것”이라고 말했다.

이는 당초 상호관세 유예종료 시한(8일)을 앞두고 협상 상대국의 혼란을 키우면서 원하는 결과를 얻어내는, 전형적인 트럼프식 협상 전략이란 분석이 나온다. 악시오스는 트럼프 대통령이 결국 8월 1일로 관세 부과 시기를 변경하자 “전에도 썼던 것처럼 공격적인 관세 조처를 예고하고, 발효 시한은 충분히 줘서 무역 상대국들이 막판 제안을 내놓도록 유도하는 전략”이라고 전했다.

상대국의 대응은 크게 두 가지다. 지난 3일 무역협상을 타결한 베트남처럼 미국의 요구 대부분을 수용하고 핵심 산업을 지킨다. 아니면 일본·인도·EU(유럽연합) 등처럼 강경하게 버티는 것이다. 당초 협상 타결이 임박했던 인도의 경우 미국산 자동차·부품에 따른 보복관세를 예고한 데 이어, “마감 시한에 쫓겨 협상하지 않는다”(피유시고얄 상공부 장관)며 목소리를 높이고 있다.

한국의 경우 ▶온라인 플랫폼법 백지화 ▶사과·소고기 등 농산물 시장 개방 ▶미국산 자동차 수입 확대를 위한 규제 완화 등 미국의 요구사항이 대부분 구체화했다. 상호관세 발효일이 8월 1일이라고 재확인한 점에 비춰볼 때, 7~9일 사이 트럼프 레터가 날아들더라도 이달 말까지 약 3주간 ‘협상의 시간’은 이어질 것으로 관측된다.

6일 워싱턴DC를 급히 찾은 위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 기자들과 만나 방위비 문제도 의제에 오르냐는 질문에 “여러 이슈가 협의 대상이 된다”며 논의 가능성을 시사했다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 만나 상호관세 유예 시한 연장과 철강·알루미늄·자동차 등에 대한 관세 철폐 혹은 완화 등을 요청했다.