제주 교사 사망 사건 파장

서초구 초등교 사건 뒤 생긴 민원대응팀은 서류상 존재

교원단체 “진작에 창구 일원화했어야” 교육부 “점검하겠다”

서초구 초등교 사건 뒤 생긴 민원대응팀은 서류상 존재

교원단체 “진작에 창구 일원화했어야” 교육부 “점검하겠다”

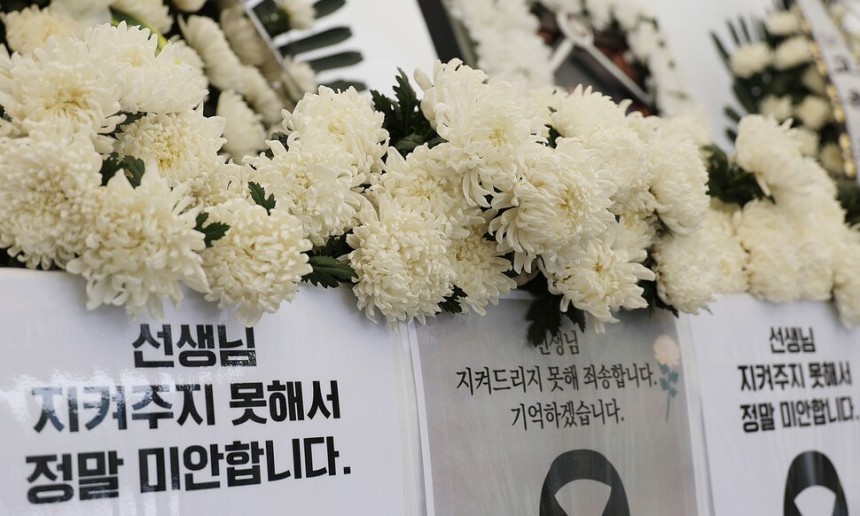

24일 제주도교육청에 마련된 분향소에서 학생 가족의 민원에 시달리다 숨진 제주 모 중학교 교사를 추모하는 국화가 놓여 있다. 연합뉴스

“매일 아침·저녁으로 전화가 왔어요. 친구들을 괴롭힌다는 상담 전화 이후 ‘우리 아이가 그럴 리 없다’고요. 이런 악성 민원을 1~2년에 한번은 꼭 겪고 있어요.”

서울의 한 중학교 교사 ㄱ씨는 반 학생의 학교폭력 사실을 학부모에게 알린 뒤, 한달 넘게 ‘오히려 피해자’라는 주장의 전화를 매일 받았다. 하지만 해당 학생이 가해자라는 증거가 나오고, 학교폭력대책심의위원회 개최가 예정되자 학부모의 전화는 멈췄다.

반복되는 악성 민원에 교사들은 탈진 상태다. 지난 22일 제주에서 가족 민원에 시달리던 중학교 교사가 사망하면서, 교권 보호를 강화해야 한다는 목소리가 커진다. 2023년 ‘서초구 초등교사 사건’ 이후 서울 양천구, 전북 군산, 경기도 용인, 대전 등에서 악성 민원에 시달리던 교사들이 세상을 등졌다. 이에 정부는 ‘교권보호 5법’(교원지위법·초중등교육법·유아교육법·교육기본법·아동학대처벌법)을 고치는 등 대책을 내놓았다. 특히 악성 민원 대응 차원에서 민원대응팀 구성·운영은 물론 교육활동 침해 보호자를 상대로 서면 사과 및 재발 방지 서약 등의 조처를 마련했다.

26일 복수의 교사들은 한겨레에 한결같이 정부 대책이 효과가 없고, 여전히 교사 개인이 악성 민원에 대응한다고 입을 모았다. 근무지를 밝히지 않은 교사 ㄴ씨는 “제도는 있지만 정작 현장에서 이를 실행할 수 있는 권한이나 시스템이 잘 작동하지 않아 교사는 결국 ‘참고 버티는 것’ 외에 선택지가 없다”며 “문제가 생기면 교육청, 경찰에 신고하라지만, 정작 신고 이후엔 후속 조처가 없어 악성 민원은 오롯이 내 몫”이라고 말했다. 서울 중학교 교사 ㄷ씨도 “반복되는 악성 민원을 교사가 온몸으로 막아야 하는 상황은 변하지 않았다”고 말했다.

비극적 사건이 반복되자 일부 교사들은 언론 보도를 접하는 것조차 피한다. ㄱ교사는 “비슷한 일을 겪은 선생님들은 지나치게 감정이입 할까봐 기사를 열어보지도 않는다”고 말했다.

이날 교사노동조합연맹이 공개한 설문조사도 같은 결과다. 지난 8~16일 실시한 설문조사에서 응답자 4068명 가운데 61.2%는 ‘현재 근무 학교의 민원대응팀 구성과 안내가 잘되어 있지 않다’(전혀 그렇지 않다 34%, 그렇지 않다 27.2%)고 답했다. 악성 민원으로부터 교사를 1차적으로 보호하는 민원대응팀이 유명무실한 셈이다. 한성준 좋은교사운동 공동대표는 “대부분 학교의 민원대응팀은 교감·행정실장 이름만 올려져 있고, 소속 학교에 대응팀이 있는지도 모르는 교사들이 많다”며 “민원의 성격을 구분하고, 단일 창구를 통해 접수·상담으로 이어지는 통합 시스템이 필요하다”고 말했다.

교육부는 곧 학교 민원 대응 관련 실태 점검을 실시하고, 학부모 온라인 소통 시스템을 6월 시범운영 뒤 하반기에 개통할 계획이다. 이에 ‘사후 처방’이라는 지적이 나온다. 한 대표는 “서초구 초등교사 사건 이후 2년이 흘렀는데, 진작 민원 대응 창구 일원화와 체계가 갖춰졌어야 한다”고 말했다.