2018년 인도 케랄라 주 의료진이 마스크를 쓴 채 니파 바이러스 환자를 돌보고 있다. AP=연합뉴스

동남아시아나 인도에서 주로 발생하는 니파바이러스 감염증이 제1급 법정 감염병으로 지정된다. 지난 2020년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 5년 만에 1급 감염병이 새로 추가되는 것이다. 질병관리청은 17일 "비법정 감염병이었던 니파바이러스 감염증을 1급 감염병으로 지정하는 안건이 최근 감염병관리위원회의 심의·의결을 통과했다"고 밝혔다. 관계 부처 협의 등 행정적 절차를 거쳐 이르면 오는 7월 지정이 이뤄질 전망이다.

감염병예방법 제2조 2항 제1급 감염병이란 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하여야 하고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병으로서 다음 각 목의 감염병을 말한다. 다만 갑작스러운 국내 유입 또는 유행이 예견되어 긴급한 예방·관리가 필요하여 질병관리청장이 보건복지부 장관과 협의하여 지정하는 감염병을 포함한다.

종류: 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 보툴리눔독소증, 야토병, 신종감염병증후군, 중증급성호흡기증후군(SARS), 중동호흡기증후군(MERS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법)은 법정 감염병을 심각도와 전파 가능성 등에 따라 1~4급으로 나누고 있다. 이 가운데 1급 감염병은 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생 우려가 큰 감염병 등 17종으로 구성된다. 에볼라바이러스병·페스트·중증급성호흡기증후군(SARS)·중동호흡기증후군(MERS) 등이 대표적이다. 여기에 니파바이러스 감염증이 더해지면 1급 감염병은 총 18종으로 늘어난다. 코로나19는 2020년 1월 1급으로 지정됐다가 2022년 4월 2급, 2023년 8월 4급으로 단계적으로 하향 조정됐다.

정부는 1급 감염병 확진 시 의료진이 즉시 방역 당국에 신고하고, 확진자를 격리 조치하도록 규정하고 있다. 질병청 관계자는 "1급 지정으로 위험 지역에서 입국하는 사람들에 대한 검사 등 보다 적극적이고 선제적인 방역이 가능해졌다"고 설명했다.

5년 만에 1급 감염병 되는 니파바이러스란

2019년 SBS '의사 요한'에서 배우 이세영이 보호복을 입고 니파바이러스 감염증 의심 환자를 진료하는 장면이 그려졌다. 사진 SBS

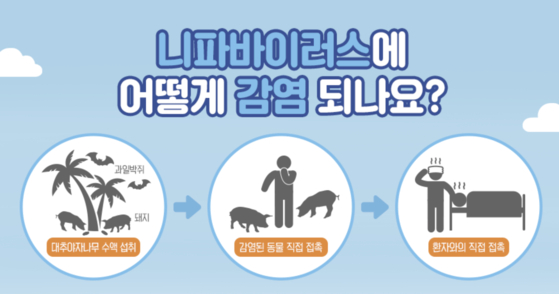

질병청에 따르면 니파바이러스는 세계보건기구(WHO)가 지난해 6월 향후 국제공중보건비상사태(PIEIC)를 일으킬 가능성이 있는 최우선 병원체로 지정한 고위험 바이러스다. 이로 인한 니파바이러스 감염증은 동물에서 사람으로 전염되는 인수공통감염병으로, 감염된 동물이나 오염된 대추야자 수액 등을 통해 사람에게 옮겨진다. 밀접 접촉이 있을 땐 사람 간 전파도 가능하다. 2019년 방송된 SBS 드라마 '의사 요한'에서 니파바이러스 의심 환자를 의료진이 다루는 장면이 그려지기도 했다. 2019년 8월 질병관리본부(질병관리청 전신)의 니파바이러스 안내 카드뉴스. 사진 질병관리본부(질병관리청)

아직 상용화된 백신이나 치료제가 없어 증상 완화 중심의 대증 요법으로 치료한다. 무증상도 있지만, 보통 잠복기 5~14일을 거쳐 발열·두통 등이 나타난다. 중증이라면 호흡 곤란이나 뇌염으로 진행될 수 있다. 치명률은 40~75% 정도로 매우 높은 편이다. 현재 국내에선 감염 사례가 보고되진 않았다. 그러나 말레이시아·인도 등 최근 아시아 지역에서 지속해서 발생하고 있다. 질병청은 "기후 변화 등 영향으로 발생 지역과 감염 동물 종이 점차 확대되는 추세"라고 밝혔다. 김우주 고려대 의대 백신혁신센터 교수는 "니파바이러스는 코로나19와 같은 RNA 바이러스여서 변이 가능성이 작지 않다"며 "동남아 지역에 갔을 때 대추야자 수액 섭취를 주의해야 한다"고 당부했다.

니파바이러스가 '넥스트 팬데믹(세계적 유행병)'을 일으킬 가능성은 낮은 것으로 평가된다. 질병청 관계자는 "니파바이러스가 WHO의 미래 팬데믹 후보군에 포함됐지만, 팬데믹 가능성이 가장 높은 건 조류 인플루엔자의 인체감염"이라고 말했다. 다만 김 교수는 "가족·의료진 등 밀접 접촉자를 중심으로 사람 간 전파가 가능하다는 점에서 팬데믹으로 확산할 우려가 있다"고 설명했다.