지난해 2차 베이비부머 은퇴 시작

1차 때보다 100만명 이상 증가 전망

“임금근로자로 일할 환경 마련해야”

1차 때보다 100만명 이상 증가 전망

“임금근로자로 일할 환경 마련해야”

연합뉴스

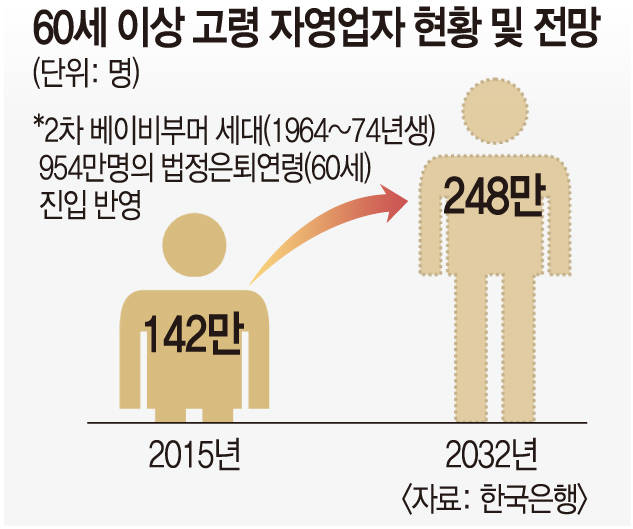

지난해 시작된 2차 베이비부머 세대(1964~74년생) 은퇴로 7년 뒤인 2032년에는 60세 이상 ‘고령 자영업자’ 수가 248만명에 달할 것이란 분석이 나왔다. 1차 베이비부머(1955~63년생) 은퇴가 시작된 2015년(142만명)과 비교해 100만명 이상 급증한다는 전망이다. 2차 베이비부머는 약 954만명으로, 1차 베이비부머(705만명)를 능가하는 한국에서 가장 인구가 많은 세대다. 이들이 은퇴 후 진입 장벽과 수익성은 낮고 경쟁은 과도한 자영업에 뛰어들며 노인 빈곤 확대와 부채 위기로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

한국은행과 한국개발연구원(KDI)은 15일 세종시 KDI에서 ‘초고령사회의 빈곤과 노동: 정책 방향을 묻다’를 주제로 공동 심포지엄을 열고 “고령 자영업자의 급격한 증가는 금융 안정은 물론 경제 성장 측면에서 중대한 리스크 요인이 될 수 있다”고 진단했다.

한은에 따르면 지난해 전체 자영업자 10명 중 3명 이상은 고령 자영업자(37.1%)다. 최근 10년간 46만9000명(농림·어업 제외) 증가했다. 고령 자영업자의 65.7%는 숙박·음식·도소매·건설업 등 진입 장벽이 낮은 취약 업종에 종사하고 있다. 특히 임금 근로 퇴직 후 처음 창업해 3년 미만 운영한 고령 자영업자 중 35%는 연간 영업이익이 1000만원 이하로 조사됐다. 이재호 한은 조사국 차장은 “고령 자영업자들은 준비 부족과 낮은 생산성으로 다른 연령보다 수익은 적고 부채 비율은 높다”고 말했다.

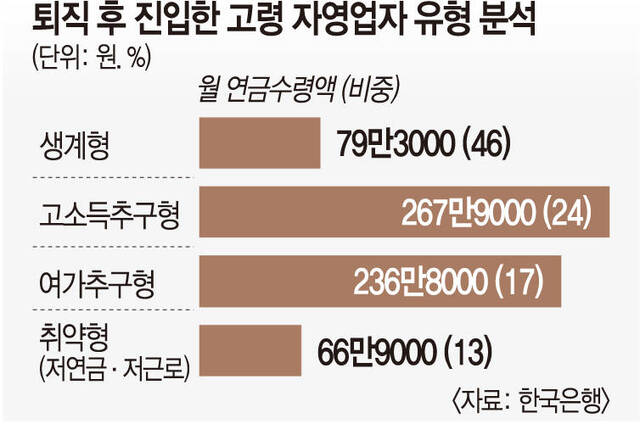

은퇴 후 자영업을 선택한 고령층의 절반 가까이(46%)는 ‘생계형’이었다. 한은 분석에 따르면 생계형 고령 자영업자의 월평균 연금 수령액은 약 79만3000원, 주당 근로시간은 45.6시간에 달했다. 이들은 고소득·여가를 추구하는 고령 자영업자보다 2년가량 빨리 퇴직해 전일제 근로가 가능한 숙박·음식·도소매업 등에 종사하는 경향이 강했다. 이 차장은 “노후 대비가 부족해 근로 의지가 높은 생계형은 ‘계속 근로’ 가능성이 크다는 판단에서 자영업을 선택하는 것으로 조사됐다”고 했다.

문제는 고령 자영업자의 경제적 취약성이다. 60대 신규 자영업자의 매출 대비 누적 부채비율은 54%, 70대는 57%로 30대(28%)와 40대(29%) 등 다른 세대를 크게 웃돌았다. 영업이익과 비교한 누적 부채비율도 60대 140%, 70대 113%로 100%를 초과했다. 이들은 자영업 실패 시 대체로 임시일용직으로 전환하거나 경제적 회복이 어려운 상황으로 떨어지는 것으로 나타났다. 이창용 한은 총재는 “준비 없이 자영업에 뛰어든 많은 고령층이 낮은 수익성과 높은 불안정성에 처해 있다”고 우려했다.

한은과 KDI는 고령층이 임금 근로자로 오래 일할 수 있는 환경을 마련해야 한다고 제언했다. 고령 자영업자의 소득 중간값이 2067만~2835만원 수준인 상황에서 정년 전 소득의 40~60% 수준만 이어갈 수 있어도 자영업 전환 흐름을 낮출 수 있다는 것이다. 한은은 ‘고령층 재취업 프로그램’ 운영과 임금 근로 수요 창출을 위한 서비스업 대형화 등을 제시했다.

KDI도 임금체계 개편을 통한 고령 비정규직 및 정년 퇴직자 재고용 등을 제안했다. 한요셉 KDI 연구위원도 “새로운 고령 인구는 건강과 학력, 경력이 이전 세대와 다르다”며 “고령자 재고용을 확대하기 위한 환경 조성이 시급하다”고 말했다.

노인 빈곤 완화를 위한 기초연금 개편 제안도 이어졌다. KDI는 현재 고령층 70%에 일괄 지급하는 기초연금을 소득 수준에 따라 빈곤층에 집중 지원해야 한다고 했다. 이승희 KDI 연구위원은 “고령층 내에서도 1950년 이전 출생 세대의 빈곤율이 뚜렷하게 높다”며 “기초연금 지급 기준을 기준중위소득 대비 일정 비율로 전환해 빈곤 고령층을 두텁게 지원할 필요가 있다”고 했다.